近日,院质标中心吴立冬研究员团队在热敏型智能传感材料研发领域取得重要突破,先后开发热敏柔性传感器及热驱动柔性机器人。相关研究成果分别以“Thermal-sensitive artificial ionic skin with environmental stability and self-healing property”和“From Sea Cucumbers to Soft Robots: A Photothermal-Responsive Hydrogel Actuator with Shape Memory”为题,发表在ACS Applied Materials & Interfaces(IF 8.5)。

近些年,獐子岛等地海水养殖贝类和海参饱受高温而引起大面积死亡,造成了极大的经济损失。目前,传统温度传感器通过间接监测水温来反映水生生物温度,易造成水生生物温度监测迟滞性和失真性,亟需开发直接监测水生生物体感温度的鱼载可穿戴传感器,为水生生物热胁迫预警提供可靠方法。

水生生物作为水生态系统的主体,对环境温度变化极为敏感。通过监测影响水生生物健康的指标数据(如光、温度、湿度和氧气等),能为水产品养殖和环境管理提供重要依据。可穿戴传感器技术逐渐成为水生生物健康监测领域的研究热点。国外学者将可穿戴传感器作为自主平台,为研究水生生物的生态生理学提供重要信息(Bioadhesive interface for marine sensors on diverse soft fragile species, Nature Comm., 2024)。可穿戴传感器在实时、动态监测水生生物健康方面具有独特优势,为全球相关研究提供了重要方向。

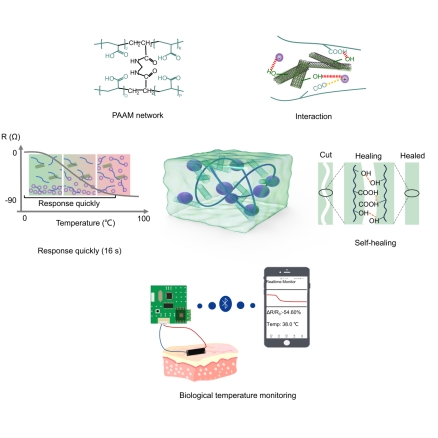

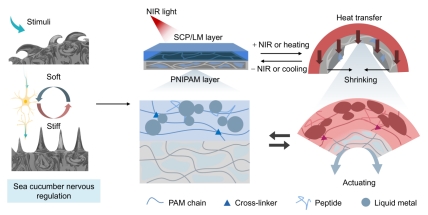

吴立冬研究员长期致力于鱼载可穿戴传感器研究,在生物体健康行为监测领域开展了系统性探索(Biosen. Bioelectron., 2021; Chem. Eng. J., 2023; InfoMat, 2023; Trends in Anal. Chem., 2024; Nature Food, 2024; Engineering, 2025; Sens. Bio-Sens. Res., 2025),实现了水生生物应激情况下行为监测,并授权2项国际专利和3项中国发明专利,形成了完善的理论体系和技术保护。团队的研究不仅与国际前沿理念高度契合,还通过创新性技术突破,进一步推动了鱼载可穿戴柔性传感器在水生生物监测领域的应用。研究团队巧妙运用离子液体(ILs)构建环境稳定性高的柔性基底,并在其内部引入碳纳米管导热网络,实现了16 s内对水生生物体温的快速响应,温度灵敏度高达5.000 ℃/%,远超大多数现有热敏传感器。与此同时,在热敏柔性传感器基础上,团队将热敏传感器升级改造成能够对温度响应的仿海参柔性机器人,当水下温度变化时仿海参柔性机器人会产生相应运动,实现了更为直观的温度预警,为海底热浪等自然灾害预警提供了可靠的技术保障。

这两项突破性成果不仅为水生生物健康监测和水下软体机器人研发提供了理论支持,还为水产养殖与人工智能融合发展开拓了新的研究思路。

图1. PIL@CNT热敏柔性可穿戴传感器原位监测水生生物体温

图2. 仿海参柔性机器人热响应运动机理

两项研究受到国家自然科学基金(22176221)及中央公益性科研院所基本科研业务费专项(CAFS:2024XT09)的资助,并获得海水养殖生物育种与可持续产出全国重点实验室的支持。