近日,珠江水产研究所观赏鱼种质资源和繁育创新团队在银龙鱼性别调控分子机制研究方面取得重要进展。相关研究成果“Reference genome provide insights into sex determination of silver aworana (Osteoglossum bicirrhosum)”发表在国际经典生物学期刊《BMC Biology》(BIOLOGY: 15/109),刘奕副研究员、深圳大学的卞超副教授和中山大学的马嘉欣副教授为共同第一作者,牟希东研究员和深圳大学的石琼教授为共同通讯;“Identification of two effective sex-specific DNA markers in silver arowana (Osteoglossum bicirrhosum)” 发表在《Aquaculture》(MARINE & FRESHWATER BIOLOGY: 9/119),刘奕副研究员为第一作者,牟希东研究员为通讯作者。上述研究得到了中国水产科学研究院中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(2022SJ-XT2和2019ZD0503)、中国—东盟海上合作基金(CAMC-2018F)和国家淡水水产种质资源库(FGRC18537)等项目的资助。

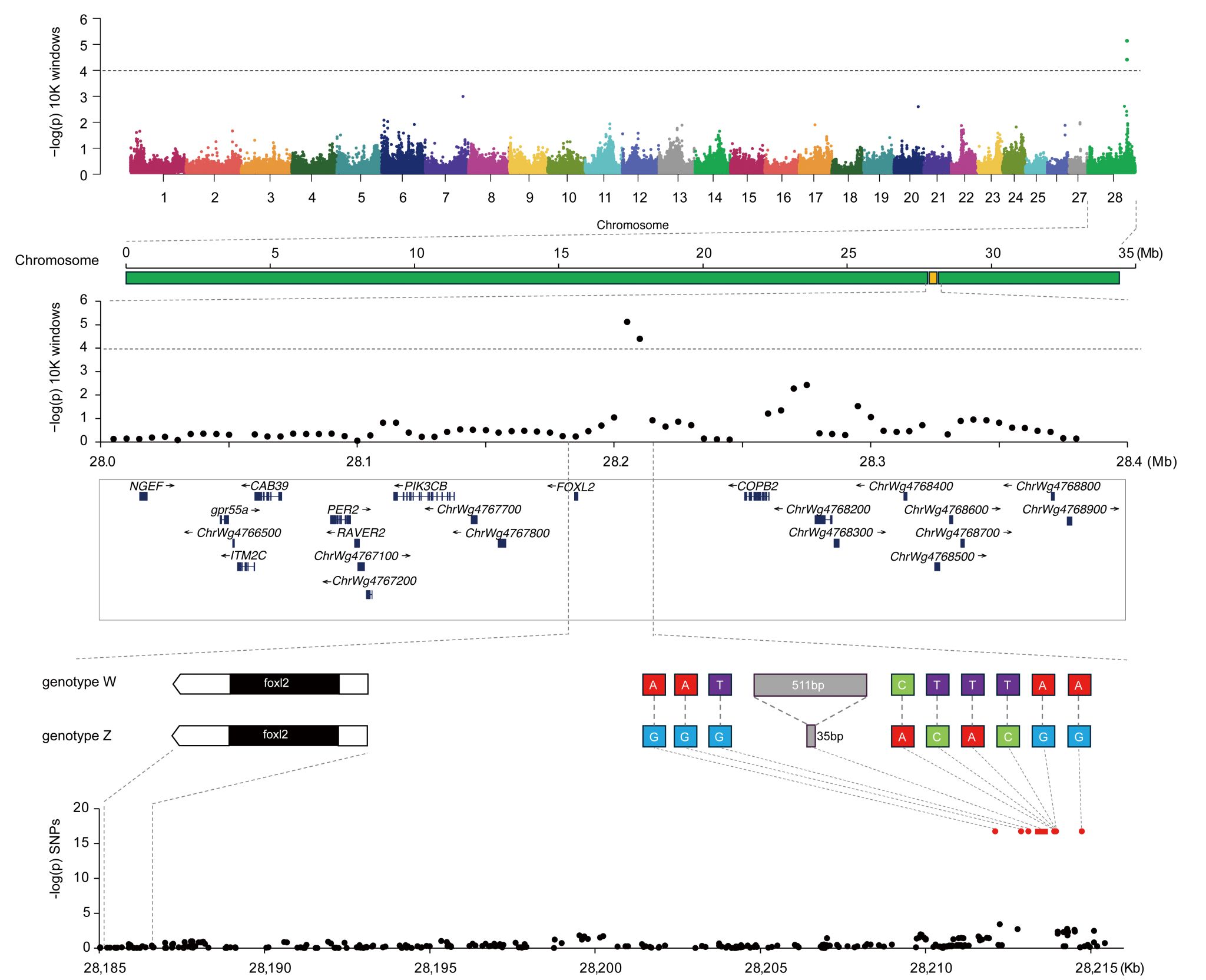

银龙鱼,学名为双须骨舌鱼(Osteoglossum bicirrhosum),因其独特的体态和色彩成为备受欢迎的淡水观赏鱼,但其性别在外观上难以区分,且其性别调控分子机制尚未明确。为揭示其分子机制,组装了银龙鱼雌性和雄性两个高质量的染色体水平参考基因组,并结合109个个体的重测序数据,发现银龙鱼28号染色体28.0至28.4 Mb区间内存在一个4 kb长的片段在雌雄之间表现出极显著的遗传差异(p = 10−4)。进一步地,在该片段上筛选到了9个性别特异性SNPs(p < 10-15),以及一个长度为511 bp的雌性特异性片段。该特异性片段位于基因组非编码区,与之距离最近的编码基因是位于其下游26 kb处的foxl2。我们观察到雌性在这9个性别特异性SNPs表现为杂合,而雄性则表现出纯合性,这表明银龙鱼性别决定方式为ZZ/ZW型。因此,银龙鱼的28号染色体即为ZW染色体。

对2个性别特异性SNP位点进行引物设计,经过135个个体的PCR产物测序验证后,证明其在银龙鱼遗传性别鉴定中的准确率为100%。利用该标记完成银龙鱼亲鱼性别鉴定。选出了八对亲鱼进行一对一的繁殖,每对亲鱼都在一个繁殖周期内成功产下了后代,实现了银龙鱼的一对一批次繁殖。

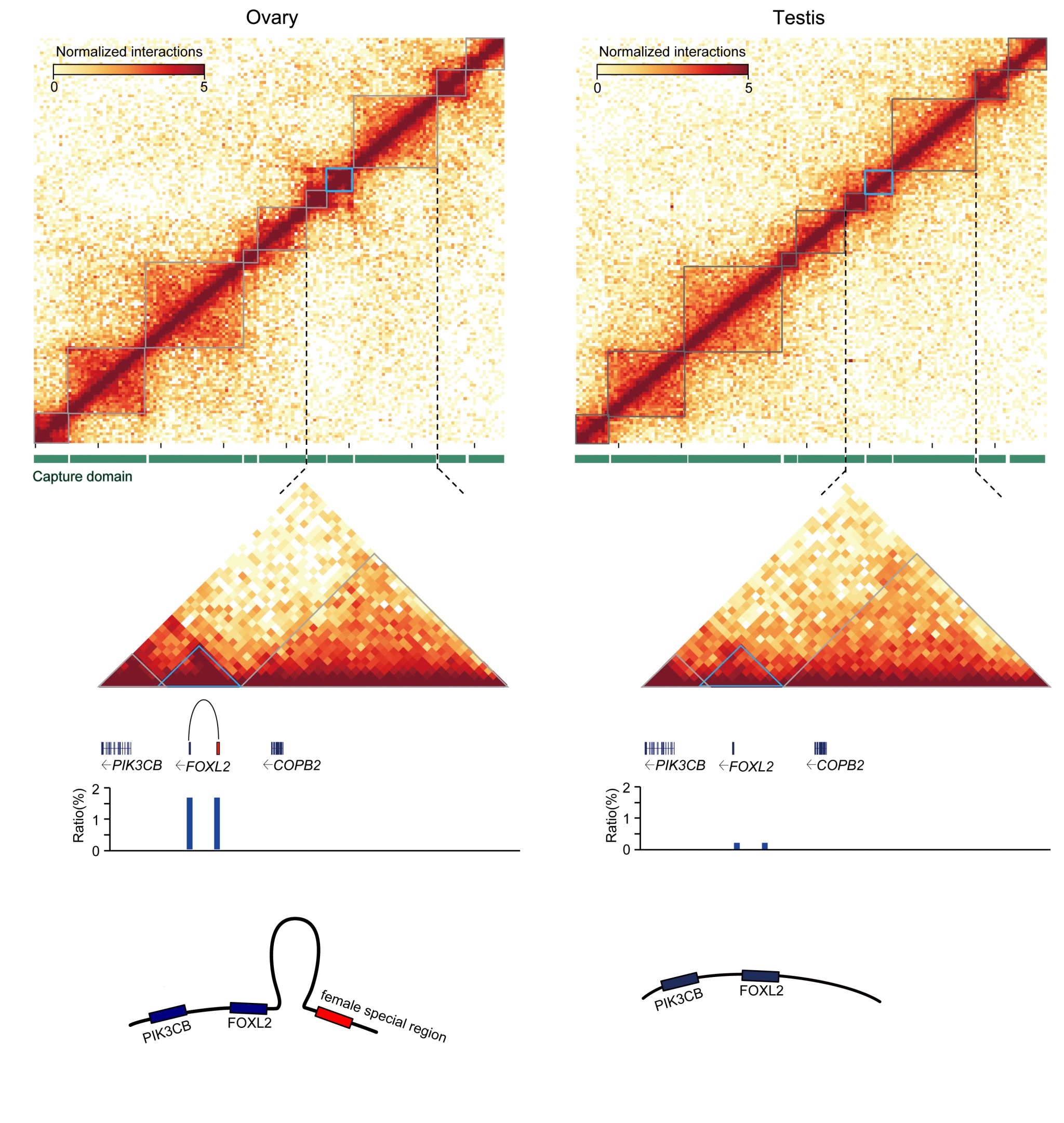

为探究雌性特异性片段的功能,利用三维基因组技术(Hi-C)对银龙鱼卵巢和精巢组织进行了空间构象分析。结果表明,在卵巢中,该雌性特异性片段与foxl2之间存在显著的相互作用,同时与pik3cb及其上游基因copb2也有显著互作。然而,仅foxl2与雌性特异性片段的互作在卵巢和精巢中呈现极显著的差异(p = 4.21e−04),pik3cb和copb2与该片段的互作在卵巢和精巢中无显著差异。上述结果揭示,在银龙鱼W染色体上,尽管雌性特异性片段与foxl2之间存在26 kb的线性间隔,但二者表现出显著的相互作用,推测其空间物理距离较近,从而调控foxl2在卵巢中的高表达。综上,雌性特异性片段可通过三维基因组的空间构象变化,促进foxl2的表达,从而调控卵巢的分化和发育。此外,性腺转录组测序和基因敲降实验结果表明,银龙鱼性腺发育过程中,sox9、dmrt1、esr1和sox8a等性别相关基因的表达模式与foxl2存在一定的相关性。据此,预测出了一个以foxl2为中心的银龙鱼性别调控基因网络。该研究成果不仅揭示了银龙鱼的性别调控分子机制,也为鱼类性别决定机制的进化、性别分化以及性染色体的出现与发育的研究提供了理论基础。

论文链接:https://doi.org/10.1186/s12915-025-02139-5;https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2024.741748